15歳まで郷里下北山村に住んでいました。

郷里は山深く、川は曲がりくねり、空は狭い、そんな3要素からなる三次元空間のクモの巣みたいなところです。

山には祖霊が住んでいるとは教えられなかったけれど、ひとりで山に入ることは両親からかたく禁じられていました。子どもがひとりで入ると何ものかにさらわれるというのがその理由でした。

じっさいに、わが家の二軒隣の身寄りがむかし山の中で姿を消し、地下中(じげじゅう)総出で探しても見つからずじまいになっていました。川は遊びと魚を提供してくれる貴重で親しい場でした。

家の下の川では、父の操る筏が私の小学校1~2年生くらいまで見られましたが、そのうちトラックが筏の姿を追いやってしまいました。そして、男の子の遊びが筏師の操る筏に飛び乗ることから、走るトラックにぶら下がることへと変わっていきました。

その数年後、筏師から零細木材林業者に転身した父が晩年、「このあたりで材木のトラック輸送を導入したのはおれが最初だ」とちょと寂しげな表情で語っていました。その川もかつては私の高齢の曾祖母と父の幼い弟の命を呑み込んでいました。

「水には気をつけろ」は父の口ぐせでした。もっとも、父はこの世の最後の日、昼間から酒を飲んで風呂に入り、風呂の中で息絶えました。水よりも酒の方が魔物か、いや、酒もまた水の一種か、ともかく、川もまた生と死の双方が隣り合わせて棲む場所でした。

生きものはヘビや虫けらをどれだけ無意味かつ無慈悲に殺してきたか数知れません。また、路傍の祠や石仏の類は私の開発した独自の実験の対象として、ここにはあらわしがたい冒涜行為を快くひき受けてくれるありがたい存在でした。殺生や神仏像への冒涜に対する罰がほんとうにあるのかどうかは、当時の私にとって根源的な疑問でした。

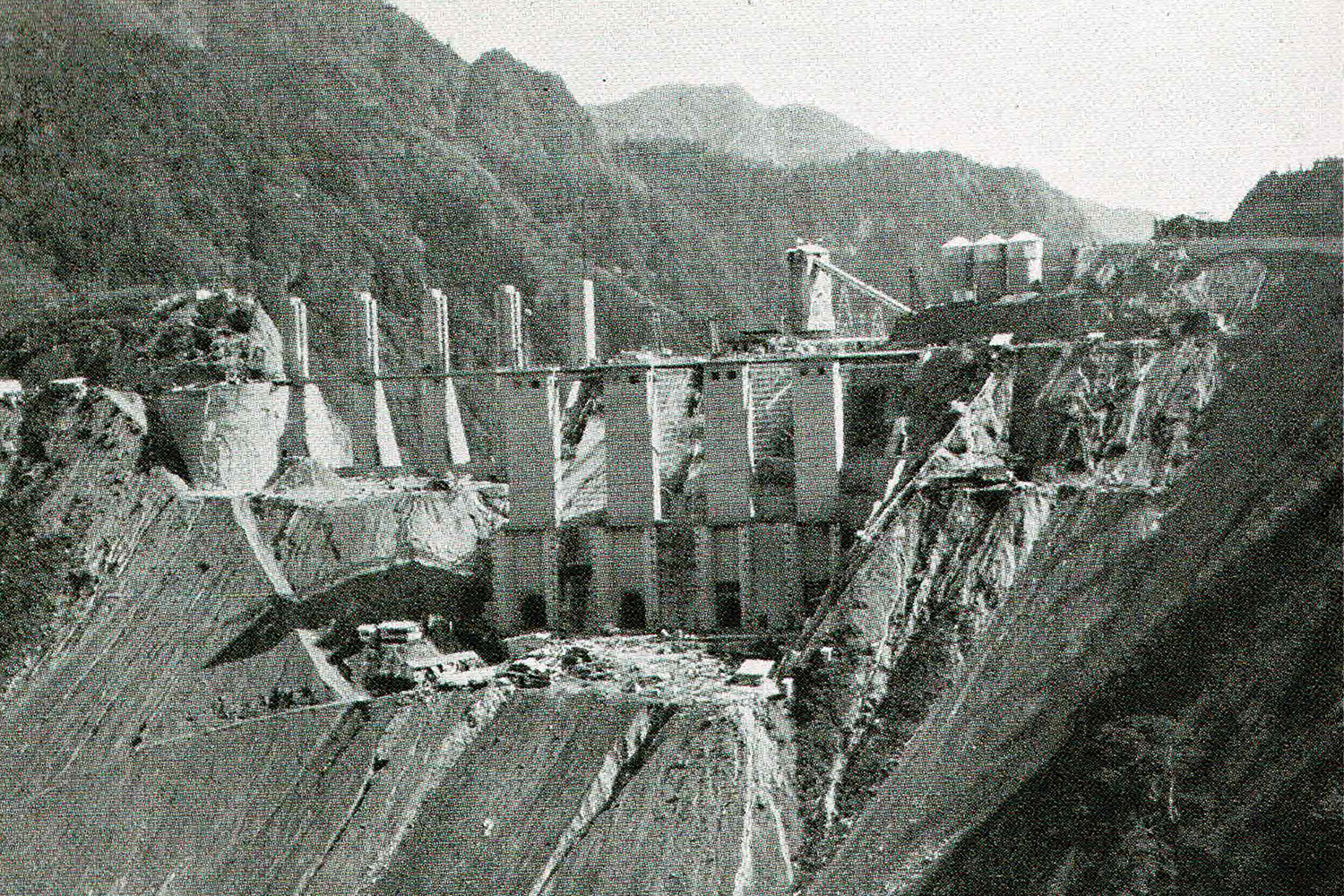

さらに、10年後、2度目の赴任校として郷里の中学校の教壇に立つことになりました。その頃、村は高度成長の真っただ中にありました。池原ダムと七色ダムの双子のダム、その2つを結ぶ揚水式発電所が完成していて、電力は京阪神へ、もうけは東京へと送り続けていました。

いくつかの集落にもトンネルが穿たれて立派な道路が通り、緑の村なかには灰色のネックレスのごとき循環道路ができあがり、車がぐるぐるとかけめぐっていました。ただ、年ごとに必ず村人の一定の割合はネックレスだけには満足しないで、循環道路から勢いをつけられたように放物線を描いて都市部へと飛んでいました。過疎現象が大規模にはじまっていました。

村以外にも、私自身も昔に比べて相当変わってきたと思っていました。私は西洋流の合理主義万能の考えにどっぷりとつかっていて、不合理なものにはいっさい耳を貸そうとはしませんでした。自然のすべては人間にとって都合よく作り替えられる対象でした。変革の手段としての科学・技術は日進月歩の勢いで進歩していて、人類には自然をいつかは征服できるという輝かしい未来が保障されているはずでした。

しかし、情けないことに、もうけを最大化させようとする人々が新しい科学や技術を生産や生活の場に生かすことはありませんでした。大戦争にもなりかねない武力衝突は、一見紳士風ですがほんとうは武器商人らしい人びとの画策によって世界各地で頻発していました。

それのみか、もっとも卑近なところでは、教員生活3年目のわが給料はいまだに高卒初任給よりもさらに低いものでした。4月の新聞の雇用記事欄は毎年腹立たしさを拡大再生産させるに十分でした。かくして私の目には、眼前の社会もまた近代合理主義の精神でもって清算し変革されるべき対象そのものに映りました。もろもろの社会運動への傾斜は理の当然ともいえるものでした。

村に帰って3年目の夏の夕方、「6年生の男の子が父に叱られ、家を出たまま夜になっても帰ってこない。消防団員はすぐに出動せよ」という有線放送がありました。消防団員ではない私も家から5㎞ばかり離れた地点まで駆けつけました。父の警句が刷り込まれていたせいか、私は行方不明地点近くの川を探しました。太ももまで水に浸かりながら、川岸の淵で茂みが覆いかぶさっているあたりを重点的に、川上から川下にかけて見てまわりました。

やがて、懐中電灯の光が弱くなってきたころ、「子どもがもとの場所近くでみつかった」という放送がありました。翌年中学校にあがってきたその子どもに事情を聴きましたが、神隠しとかそんな類のものではありませんでした。

信仰や怪異などはその頃の私の頭からほとんど消えかかっていました。郷里の学校には4年間勤務した後、大和盆地の学校に転勤しました。さいごに郷里にたちもどった時は定年で退職してから2年がたっていました。ちょうど20年前のことです。

帰郷して間もなく、私は越前福井の曹洞宗永平寺の参禅研修に通い始めました。わが菩提寺の本山ではいったいどんな修行がおこなわれているのか実際にのぞいてみたいというのが参加の単純な理由でした。

毎年1回、3日間の参禅研修を15年間続けて、そのうちコロナのパンデミックによって中断し、そのままおわってしまいました。永平寺で唱えた経もほとんどは忘れてしまいましたが、それでも道元和尚の「正法眼蔵」や「法華経」はいまでも時おり思い出しては引っ張り出して目を通すこともあります。

山深い村に住む私には、とくに、「正法眼蔵」の「渓声山色」という一章が印象に残っています。道元和尚が引用したこの言葉は宋の詩人蘇東坡(そとうば)のものですが、蘇東坡は山に抱かれ、谷川のせせらぎを聞いているうち、山容は仏のすがたであり、谷川のせせらぎは仏の声そのものだと悟ったというものです。道元和尚の説く仏教的な意味はよくわかりませんが、ともかく、自然に近い所にこそ人間のほんとうの安らぎがあるといったところでしょうか。

はじめのところにあげた「祖霊」とは、この「渓声山色」の日本古俗版の境地としてとらえられるものかもしれません。ひとは死んだ後、魂はしばらくは家のまわりを漂っているものの、一定の期間を終えると高い山にのぼって「ご先祖さま」となる、わが国の民俗学ではこれを称して「祖霊」とよぶようです。

そういえば、私も死んですまし顔で「ほとけ」になる気はさらさらありません。それよりは、「ほとけ」の近くで、今の気ままな姿勢で過ごせそうな「ご先祖さま」(祖霊)のほうがはるかに落ちついていられる感じがします。もっとも、死後の世界があるとするならの話ではありますが。

永平寺の参禅研修を始めてからだいぶんたった頃、村の歴史民俗資料館の管理人就任を依頼され、二つ返事で引き受けました。所蔵の歴史史料に惹かれたからです。史料を読み続けるのはたいへん楽しく、週1日、朝9時から夕方5時までが開館時間でしたが、時には日をまたいで史料を読みふけることもありました。

さまざまな史料をひもとくうちに、わたしの郷里への見方が少しずつ変わってきました。とくに、興味を惹いたのは、宗教にかかわる分野でした。その端くれをここに述べておきたいと思います。

北山地方の寺々は現在、すべて禅宗、曹洞宗に属していますが、その曹洞宗一辺倒の北山地方の宗教も皮一枚めくるとそこには別の顔が見えてきます。たちあらわれてくるのは修験道です。じっさい北山地方の歴史は、中世から明治初期まで生活のいろんな側面で修験道が大きな柱として展開してきました。もっとも、江戸時代中期からは林業がその占める位置をしだいに大きくしてきたものの、大筋においてはこの傾向は続いてきたといってよいと思います。

下北山における修験道の中心的な位置を占めているのは「前鬼」ですが、これはテーマがあまりに大きすぎるので、修験道の中でも、ここではわが村にとくに関係の深い「実利(じつかが)行者」に絞って述べてみたいと思います。

北山郷の修験道は幕末から明治の初期にかけて、実利行者の縦横無尽な活動によって燦然と彩られています。そして、その頂点において即身成仏という名の行者の死を迎え、その後衰えていきました。

はじめに、実利行者の生涯をかいつまんで紹介しておきます。

行者は現在の岐阜県中津川市坂下町において天保9(1838)年に出生しました。俗名喜代八、25歳前後、妻子をおいて出家して木曽御嶽山中で山岳修行を始め、やがて、修験道の根本道場大峰山におもむき本格的な修験道の修行に入りました。

大峯では「笙の窟(しょうのいわや)」と「深仙」で2度の「千日籠り行」を満行しました。かたわら修験の聖地前鬼において五鬼熊義真(ごきぐまぎしん)を師と仰いで修験道の実践と研究に没頭しました。この後、北山地方をはじめさまざまな地域の多くの人々の悩みに寄り添いつつ、最晩年は大峯南奥駈道の補修にうちこみました。その一応の完成を見はからって、熊野は那智の滝で、そのてっぺんから身を投げ、修行の完成をはかりました。

明治17(1884)年4月21日のことでした。行年48歳。墓は那智と故郷中津川、そして下北山村浦向の3地域にあります。

人びとは「実利行者は偉大な修験者だ」といいます。しかし、行者のどこが偉大なのかは整理して語られることはまずありません。そこで、私は次の3点にわたって行者の特徴を述べておきたいと思います。もっとも、浅学ゆえ所詮はメモ程度のものでしかないことをあらかじめお断りしておきます。

最初のひとつは、大峯奥駈道の世界遺産登録の先鞭をつけたことにあります。「紀伊山地の霊場と参詣道」はユネスコから指定を受けた世界遺産であると同時に、現在のわれわれが行者から受け継いだ大きな遺産でもあるといえます。

その理由はこうです。もともと大峯奥駈道の中でも南奥駈道一帯はきわめて崩壊しやすい地形で、しばしば地崩れがありました。南奥駈道には地崩れをおこす大蛇が出現するといわれる所以でした。細かい字であらわされた行者自筆の豆本や日記類などによると、実利行者は、抜群の説得力でもって「講」を各地に多く組織し、そこを根拠地に資金集めをし、また、下北山各地から多くの働く力をも結集しました。そしてそれらを束ねて南奧駈道の補修事業にあたりました。

近年は新宮地方の人々を中心とした「新宮山彦グループ」を名乗る組織も実利行者の遺志を継いで南奥駈道の補修事業に携わっておられます。もしも、この両者の活動がなかったならば、南奥駈道は空白のままとなってしまったはずです。そうなれば、結果として、3つの霊場を結ぶ参詣道は欠落したままとなり、「紀伊山地の霊場と参詣道」の世界遺産登録はおそらくはあり得なかっただろうといわれています。

つぎに、実利行者は基本的人権としての「信教(布教)の自由」を徹底的につらぬいてきたという点があげられます。明治5年の「修験宗禁止令」がふき荒れる中でも、一貫して信仰を守り、頑強に布教を続けてきました。修験道の多くが天台宗や真言宗の寺やあるいは神社などにいともたやすく衣替えするなかでは、実に風雪の中の巨木の感のするところです。

上北山村西原に興味深い話がのこっています。明治初めの廃仏毀釈の嵐の中で、ここの人々は「どんなことがあってもあくまでも寺を守る」として、すべての人々によって血判状が作成されたといいます。この地区は、行者が修行した「笙の窟」の麓にあって、実利行者の千日籠り行を献身的にささえてきたところです。修験道と曹洞宗の寺との違いはあるものの、これには、当然、行者の大きな影響力が考えられるところです。(岩本速男著『ふるさと天ヶ瀬』参照)

3点目には、実利行者の布教活動はあくまでも、「衆生」中心の活動という点に特色があったと思います。これは現在前鬼の復興をめざしてさまざまな取り組みをしておられる那智修験者、柴田實英師のとくに強調されるところでもあります。

「衆生」とは「生きとし生けるものすべて」という意味ですが、実利行者の信者は身分、格式、階級、貧富等々の差は一切なく、いたるところにいました。有栖川宮や明治天皇の近縁者中山伯爵、尾鷲の山林家である土井家などいわゆる貴顕の間にも実利行者の存在は知られていましたが、市井やわが山中の民衆の帰依者の方が数としてはるかに多くいました。

ここでは、わが郷里の民衆の立場に立った活動の一例として、和歌山県北山村の「七色の滝」の法華塔の建立をあげておきます。

急流「七色の滝」で命を落とした多くの筏師の冥福を祈るとともに事故の根絶を祈って、実利行者自筆の文字を刻した「法華塔」が建立されています。多くの小石に法華経の経文を書いて地下に埋め、その上に石塔を据えた、いわゆる「埋経」方式のものです。

かなり大きな石塔ですが、ここ20年くらいの間に2回も流されながらその都度見つかり掘り出されて、今は七色ダム下の民家の庭先の川べりに建っています。荒れ地の中に佇立する石塔の姿は、できるだけ早くしかるべき安住の地に座らせてほしいと語りかけているような風情を醸し出しています。

以上の3点が、私の描いた実利行者の人物像です。

しかし、私にはまだ大きな課題が残されています。それは、修験道が今も持っている女性に対する疎外観について、実利行者がどのような姿勢を示していたかです。

女性疎外観というよりは女性差別という表現の方が適切であるかもしれません。よく知られているように、大峯山上ヶ岳には「女人禁制」の遺習が今も旧態依然として残されています。女性のすべての分野への参画が叫ばれている現在、修験道のこの分野への改革は当然なされてしかるべきものと思います。

修験道に女性不浄の観念が入ったのは日本古来のものなのか、インド伝来のものなのかはよくわかりません。インドでは釈迦在世中とその死後しばらくの間は女性差別観はなかったようです。しかし、上座部仏教いわゆる(小乗仏教)がおこって以来、女性差別の観念が仏教の中にながれ込んだといいます。ところが、5世紀ごろ「法華経」が成立して、この中では女性差別を排して、「女人成仏」を高らかに宣言しているといわれています。ちなみに「法華経」とは、修験道の多くがこれを聖典としてあがめているお経であることをあらためて強調しておきます。

なお、ひとこと断っておきますが、私は女性修験修行者すべてが修験の聖地に登るべきだなどと言っているわけでは決してありません。女性を含む修験者のすべてが聖地に登る権利、それを持つべきだと言っているだけです。

かつては考えられもしなかった宗教への傾斜はわれながら面白い現象といえます。絶えず変化するものを仏教では「空」といいますが、それはもちろん私にもあてはまるものであります。合理主義精神一辺倒だった私が、禅宗を手がかりに修験道の門前にたどりついたということでしょうか。

そうした私は、最近、ときどきこんなことを夢想しています。

山や川などの自然は、祖霊や怪異が複雑に混じりあっていっぱいになっている擬人的・情緒的な場所です。そこは、人々が民族や階級や性別などで細分化されることのない、おおらかに競争よりは協同と連帯の生活をともにする、ジブリの世界みたいな所となっています。それでも少しは変わったところもあります。それは、最新鋭のハイテク技術を縦横に駆使して農林商工業などにたずさわっている、高度な技術世界です。そうしたもろもろの一切が融合しあった世界、そんな世界を夢想しています。

それが実現した頃、いや実現していなくとも、そのうち私は祖霊となって、大峯釈迦岳山頂の、釈迦牟尼仏の像の傍らで禅定に入っています。

photo by togo yuta , akashi kensuke

- 巽 正文

- Tatsumi Seibun

1940年、下北山村生まれ。中学校卒業と同時に村を離れ、高校、大学と進学した後、大阪にある商社の協議会に就職。その後、教師の道へ。1967年、下北山村中学校に赴任し、母校で4年間教鞭をとる。教員を定年退職後、京都大学大学院教育学研究科で2年間学び、教育史の修士号を取得。2003年にUターン。熊野市の専門学校で社会学を教えながら京都大学と大阪教育大学で教育史の研究生として学ぶ生活を送る。2016年頃から、村に古くから伝わる「釜炒り茶」づくりを開始し、現在も自力で奮闘中。2018年から下北山村歴史民俗資料館の管理人となり、その間約2年、所蔵古文書の解読に浸るが、退任後も古文書解読をはじめ村の歴史の研究を続ける。