いつの頃からか、栃の実が気になるようになった。

旅先で栃の実を見つけると思わずひとつふたつ拾ってしまい、スーパーマーケットや道の駅では餅菓子のコーナーにまっしぐら、栃餅を見つけようものなら小躍りしてしまう。(ただ、そうしたお店に栃餅が並んでいることはとても少ない。それで、山帰来や柏葉といった葉っぱのついた餅を探しては喜んでいる。餅の葉も、土地柄があってとても面白いものだから。)

栃餅はほのかに苦く、それが独特の風味となっている。口にするたび、しみじみとした味だなあと思う。

岩手に行ったとき、作っているところを見せてもらったことがあるけれど、あまりにもはてしない工程に頭が下がった。数日間、山水にさらしてアクを抜く。濾した実をもち米と合わせる。何日もかけてようやく、栃餅ができあがるのだった。作ってくれた人は、そうやってできあがった栃餅をまず神棚に上げ、それから家族と分けて大切そうに食べていた。

栃の実に関して、強烈な印象を残した出来事がふたつある。

まずひとつが、千葉県に暮らす知人の家で見せてもらった「飢饉俵(ききんだわら)」。

これは栃の実をぎっしり詰めた俵で、中世から江戸時代にかけて、屋根の天井に吊るされていたという。栃の実には強い渋があり、虫を寄せ付けない。さらに天井から吊るしておけば、囲炉裏の煤(すす)がついて、防虫だけでなくカビもつかなくなるそうだ。

その知人は民俗学の研究をしていて、珍しい民具や生活道具をたくさん持っていた。

私が見せてもらった「飢饉俵」もそのひとつで、暗闇では形がわからないほど、真っ黒く煤けていた。

寒さの厳しい東北地方の民家では、かつてよく見かけられたという。

これを食べていくしか生きる道がなくなるほどの飢饉が、かつては起こっていたのだ。背筋が凍るような心持ちになった。同時に、虫も食わないほどの渋みがありながら、人の命を長らえさせるという、栃の実の不思議さに打たれた。

もうひとつ忘れられないのが、丸谷彰さんという研究者から聞いた話。

滋賀県の朽木村針畑という地域では、毎年、集落の人たちが家族総出で栃の実を収穫していたという。栃の実は、貴重な保存食だ。人々がたくさんの実を集められて喜んでいると、栃の木が「そんなに喜ぶなら、来年はもっと実をつけてやろう」と言って、ゆっさゆっさと枝を揺らしたという。

その「栃の声」を聞いたという人が、昭和40~50年ごろまでは何人もいたのだそうだ。

栃の木が、人の暮らしにどれほど必要だったのか、その話から伝わってくる。わたしたちはもう、栃の声を聞けないのか、と、ちょっとさみしい気持ちにもなった。

さて、下北山村を訪れて、まず気持ちが浮き立ったのが、栃の巨木群を見たときだ。

それは「前鬼」と呼ばれる地域のゆるやかな傾斜地にあり、山の主のようにどっしりと根を張っていた。いまにも話しかけてきそうな存在感。老いて、幹がうろになっている木もあった。そうした老木はさまざまな植物のねじろにもなっていた。動物や鳥の糞も落ちていたから、この木の懐で眠るいきものもいるのだろう。

この地域の植生を鑑みると、これらの栃の木は、自然に生えてきたわけではなく、遠い昔に誰かが植えた可能性があるそうだ。

ここでも栃の木が、人と共存していたことを知る。ここで生きる人々を助けるために、きっとこの木も「そんなに喜ぶなら、もっと実をつけてやろう」と枝を振るっていたのだろうと思う。

村の民俗資料館で見つけた冊子によると、トチ餅のアク抜きは「縄文の時代から行われてきただろう」方法だと記してあり、続けてこんなことも書かれていた。

正月にはトチ餅が欠かせません。どれだけ手間がかかってもやっぱりトチ餅の味は正月の味なのだそうです。雑煮に入れる人もいるくらいです。都会に出た人もこのトチ餅の味が恋しくてたまらないというので、戻ってくる時には必ずトチ餅を搗くのだそうです。 (『民話と文学』第32号「下北山の食文化 トチ餅」より。大西登貴子・記 2001年民話と文学の会発行)

この記事は、下西ナオミさん(昭和4年生まれ/浦向集落)から話を聞き書きしたもの。20年以上前の話だ。

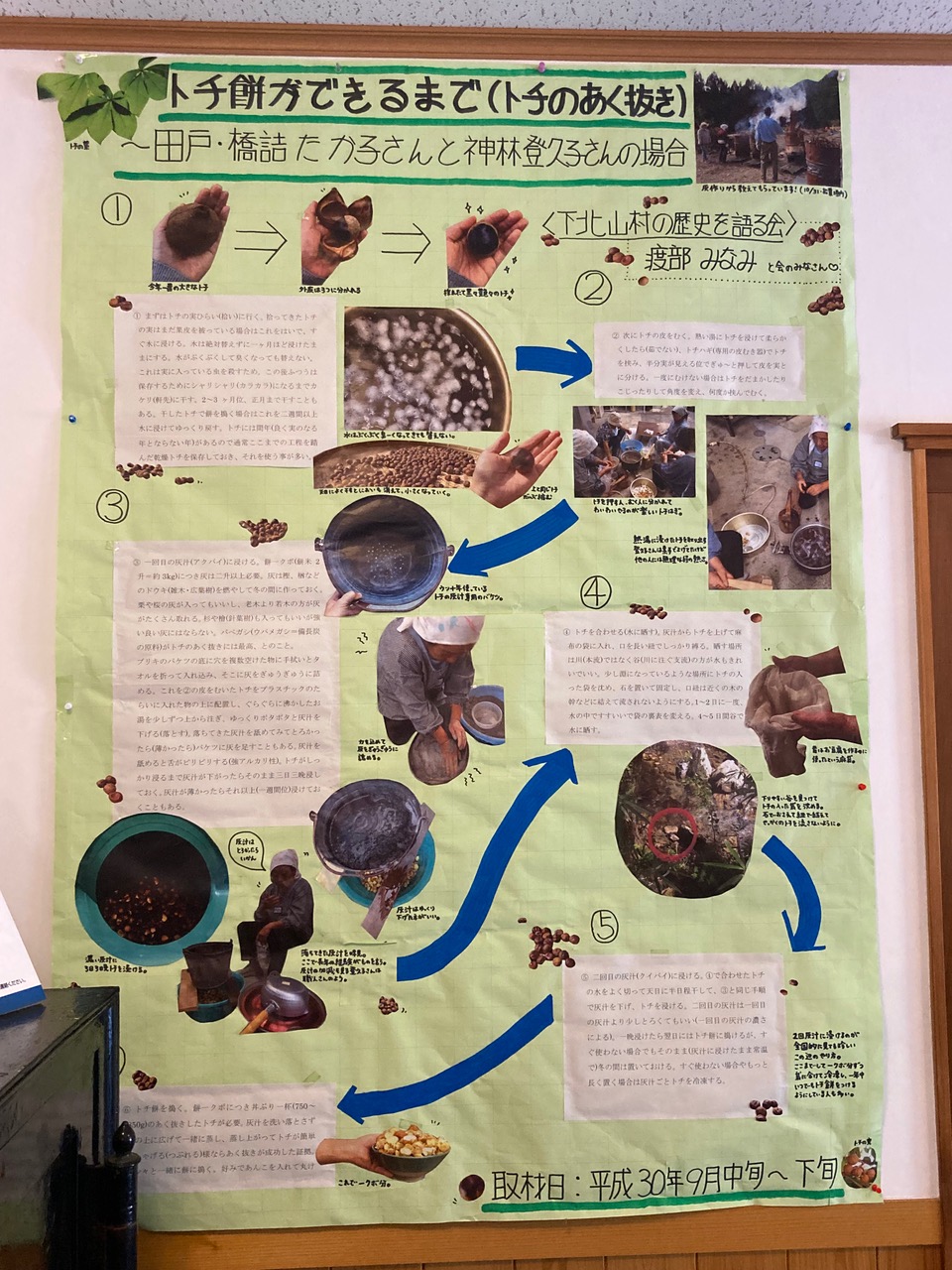

いまも栃餅づくりは続いているようで、民俗資料館の壁には、栃餅の作り方を詳細に説明した手作りのポスターが貼ってあった。村に暮らす渡部みなみさんが、地元の栃餅づくりの名人に作り方を教わり、記録したものだという。その内容の見事なこと! 栃の実ひらい(拾い)や灰を作るところ、さらには餅を丸めるところまで、実に細かく書かれている。

下北山村を訪れる方や、栃餅に興味のある方はぜひ、資料館でご覧になるとといいと思う。素晴らしい記録だから。

さらに嬉しいことがあった。ここに登場する名人に、栃餅作りを見せてもらえることになったのだ。

田戸地区の橋詰たか子さんと神林登久子さん。二人はとても仲良しだ。「餅はなんぼでも撮ればええけど、私らの顔は撮らんでよ!」と言いながら、賑やかに作り方を教えてくれた。

登久子さん(写真右)とたか子さん(左)。下北山村きっての栃餅名人です。

栃の実は、隔年で豊作とそうでない年がやってくるのだそうだ。

それを聞いて「じゃあ、豊作のときに『そんなに喜ぶなら、来年はもっと実をつけてやろう…』という声を聞いたことはありますか?」と勢い込んで尋ねると、ふたりともキョトンとして「そんな話は、聞いたことがない」と言った。

かつては森も豊かで、栃の実が落ちていてもシシ(猪)も食べなかったのだそうだ。いまはケモノと競争で拾う。それでも「栃餅って、いいものよ。どえらいお金持ちの山にあっても、貧乏なうちの山にあっても、栃の実は一緒だからね」と、たか子さんが笑う。

拾ってきた実は、そのままだと石のように堅い。これを1ヶ月も水につけておくと、皮がやわらかくなり、軒先で2~3ヶ月干しておくと、長く保存できるようになる。

使うときは2週間以上水につけ、やわらかくなったところで皮をむく。縁側には「栃剥ぎ」という手作りの皮剥き器が置いてあって、「やってごらん」とすすめてくれた。

くるみ割りの要領で皮をはぐ。勢いをつけすぎるとつぶれてしまうし、力が足りないとすべってばかり。うまくつるりとむけたときにはスカッとする。

二人とも根気強く教えてくれては「ほら、だんだんうまくなってきた」と励ましてくれる。そうはいっても当然ながら名人には到底敵わない。ふたりともスイスイとはぎながら、楽しげにおしゃべりまでして、気づけば目の前にむきおえた実が山盛りになっている。

むいた実は灰汁につける。驚いたことに、下北山村の栃餅は灰汁づけを二度も行う。ただでさえ手のかかる栃餅作りなのに、わざわざ、二度も。けれども、一度にまとめて行わないのは、理由がある。

「一度目のは『アク灰』といって、実のアクを抜く灰なの。二度目の灰が『クイ灰』。これは香りを出すために追加する灰で、3日ほどつけるのがええのよ」と、登久子さん。「そう。下北の栃餅は、二度づけするからおいしいの」とたか子さんも頷く。

アクが強すぎると口当たりが悪くなるし、アクを抜きすぎると物足りない。この加減が名人の腕であり、「ほかとは違う」と村の人が誇る風味につながっている。

灰に使われるのは、近くの山の雑木。「できたらバベがええね」と言われて調べてみたら、備長炭の原料になるウメバガシのことだった。それはさぞかし良いだろう。

こうしてアク抜きした実は、ほくほくした栗のような姿となる。味見しようとすると、二人とも「やめたほうがいい」と止める。えー。こんなにつやつやとして、おいしそうなのに。

あまりにもこちらがせがむので、二人とも根負けして、ひとかけ渡してくれる。

喜んで口にしたら、途端にしびれるような刺激が舌に走った。

苦い!!!!!

苦すぎて、しばらく口がきけない。これを食べられるように工夫した最初の人は、本当に根気があったのだと思う。

川へ持って行って谷水にさらし、それからクイ灰につけて、ようやく下拵えが終わる。苦味をみながらどんぶり1杯を餅米2升と合わせて、汁もパッパッとかけて蒸す。よくついて、あんこを入れて丸めればできあがり。

アク抜きを丹念におこなうおかげで、下北山村自慢の栃餅は品がよい。

「ここの栃餅は、ほかにないものねえ」と、登久子さんが言う。

登久子さんの「ここ」とは、自分の暮らす集落のことだ。下北山はいい場所だけれど、そのなかでも自分の暮らす土地はとても良い。そう言っているのだ。

「ここの人は、おおらかで面白い人が多いよ。あとは、若い人が働けるような職場をつくってほしい。ここを住み良い村にするためにね」と、たか子さんもにこっと笑う。

それを聞いてアッと思った。

朽木村の言い伝えに登場する栃の木は、「来年もよい実をつけよう」と語りかける。

今年がよければいいのではなく、来年も。

つまり、自分だけでなく、子も、孫も、その先までも。

人々が栃の声から聞き取ったのはそうした願いなのだと思う。

たか子さんと登久子さんの心にも、同じ願いが宿っているのだと感じた。

今年も、来年も、その先も、この村の人たちが喜んで暮らしていくように、と。

80歳を過ぎてきとっても、毎日忙しいし、毎日楽しい。ここには、時期時期のものをとる楽しみがあるからね。それに手をかけたらかけたほど、実入りがあるもの。都会にはたくさんのものがあっても、そういうこと、ないでしょう。だから、ここを好きなんよ。ここから出たいと思わない。

下北山村の栃の枝がゆっさゆっさと揺れるのが、見えるような気がした。

- 渡辺尚子

- Watanabe Naoko

東京生まれ。学生時代は舞台美術研究会に所属し、ライブハウスや小劇場の照明にあけくれる。卒業後、出版社勤務を経て、フリーランスの編集者、ライターとなる。現在は東京西郊の、野鳥が集まる雑木林の近くに暮らしながら、市井の人々の生活を記録している。「暮しの手帖」で連載中。